DappRadar,又是時代的眼淚

2025年11月17日晚間,DappRadar 這個陪伴產業近8年的平台宣布將逐步關閉服務,未來不再追蹤區塊鏈及 DApp 數據。

人們常說「時代的一粒沙,落在個人身上就是一座山」,用來形容 DappRadar 的現況再適合不過。這個誕生於「區塊鏈已死」論調最喧囂年代的產品,陪伴 Web3 從蹣跚起步到逐漸成熟,最終還是沒能撐過產業更迭的陣痛。這類時代標誌性的產品離場,令我想起11年前 Nokia CEO 在被微軟收購記者會結尾所說的:

「我們並沒有做錯什麼,但不知為何,我們輸了。」

那些年,我們一起用過的數據網站

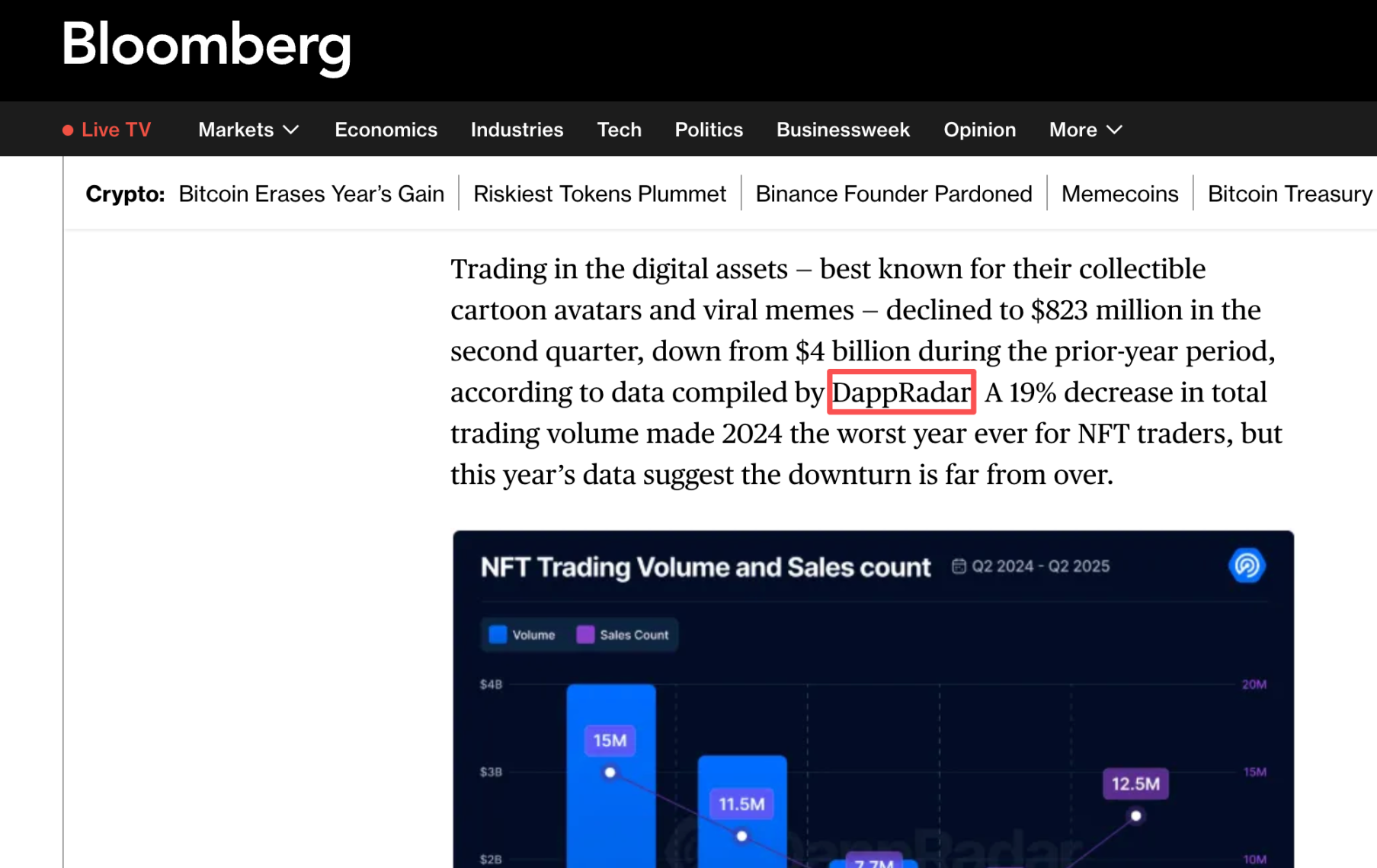

不少 Web3 新人或許不清楚,DappRadar 曾是極具權威性的數據來源。不僅被 CoinDesk 及華文 Web3 媒體引用,彭博社、《富比士》、BBC 等歐美主流媒體也多次採用 DappRadar 的數據。

之所以被認為權威,正因為在 Nansen、Arkham、DefiLlama 等專業數據網站,以及 Cyber、Kaito 等 Web3 行銷工具尚未普及前,DappRadar 幾乎是所有 DApp 必須進駐的入口網站,項目齊全,數據完整度與可信度無人能及,成為當時快速掌握新項目資訊的最佳管道。

DappRadar 聯合創辦人 Skirmantas Januskas 來自立陶宛。不同於多數產業大佬身兼多職,他自2018年2月起就專心於 DappRadar,過去也僅短暫在 NFQ 擔任軟體開發。另一位聯合創辦人 Dunica Dragos 早年在美國遊戲大廠 EA 擔任營運主管,創立 DappRadar 後同樣全心投入。

DappRadar 曾歷經兩輪投資。2019年9月種子輪募資,獲得 Naspers、Blockchain Ventures 及 Angel Invest Berlin 共223萬美元資金。Naspers 正是在2001年以3200萬美元自李澤楷、IDG等手中收購騰訊46.5%股份的南非跨國媒體集團。2021年5月,DappRadar 在A輪募資中獲得 Blockchain.com Ventures、Prosus Ventures、NordicNinja VC 494萬美元資金。

筆者找到 Skirmantas Januskas 於2019年完成募資後受訪的紀錄,當時正值 Web3 最低潮,他卻依然對產業充滿信心,認為只要解決使用體驗與使用者需求,「中心化應用將成為過去式」。

2019年,這位懷抱熱情的「愣頭青」就對 DeFi、遊戲等賽道提出見解,而這些領域最終也在2021年迎來爆發。雖然 DeFi 數據大多被 DefiLlama 攫取,但 DappRadar 在數據全面性及 NFT、GameFi、元宇宙等新興概念深耕,使其巔峰時期用戶數破百萬。有些 X 帳號都查不到的小項目,你都能在 DappRadar 上看到 DAU 在0到3之間變動。

專業,成了最大的原罪

如果要歸結 DappRadar 失敗最大原因,就是過於加密原生,忽略了商業化。

如今打開 DappRadar 首頁,你會發現分類除了自創立以來堅持的遊戲、DeFi、NFT、博弈,以及新加入的 AI、RWA、社交,但卻看不到 meme 等熱門主題。所以為什麼說 Skirmantas 是愣頭青,連 NFT 這樣的賽道都還在堅持每季出一份詳盡報告,也持續追蹤冷門空投,卻幾乎與所有熱點失之交臂。

DappRadar 在近兩年可說是唯一涵蓋 Web3 全部長尾領域和項目的平台,但問題在於它幾乎只關注尾端。

這種鑽牛角尖的專業性確實能為彭博社、《富比士》等媒體提供優質報導素材,但缺乏商業價值。2021年募資後推出的 RADAR 代幣,除了訂閱專業版服務、質押、投票外,未見更佳應用場景,反而堵死了最優質的訂閱收入來源。

早期靠全面性建立形象,後期卻成為束縛。DeFi 專業性比不上 DefiLlama,代幣資訊不及 CMC,研究深度不如 Bankless,唯一做得最好的 NFT 賽道卻乏善可陳。不過 DappRadar 其實很早就意識到這些問題,也因此加速商業化,包括 API 資料服務及廣告位等。

2021年募資後,DappRadar 還撐了4年,除了募資外,也靠流量變現帶來一些收入,但這些收入與龐大數據成本相比仍有落差。加上2023年以來,雖然行情向好,但真正預算充足的項目不多,有限預算更多花在 KOL、交易所及新平台上,DappRadar 的資金愈發吃緊。

如前所述,覆蓋面過於長尾,尾端項目方難以判斷何種使用者在何種情境下會參考 DappRadar 資訊。野蠻時代 DappRadar 提供了新項目管道,但大浪淘沙後,了解少數優質項目的途徑日益多元,前朝遺老不再是唯一首選。

與兩三年前簡潔的網站相比,如今 DappRadar 包羅萬象卻顯得雜亂,這正是商業化用力過猛,也是告別信裡「窮盡所有可能」的體現。對 DappRadar 來說,既無持續資助,也沒充沛募資資金,就必須在網站上展現對內容和廣告的取捨與克制。DappRadar 對專業(或稱正統性)的過度堅持,以及後期意識到問題後堆砌內容、廣告的做法,讓其營運短板暴露無遺。

除了自身挑戰,Web3 數據與資訊平台本身就是難做的生意。多鏈數據爆炸,索引和伺服器成本高漲,市場雖對優質數據需求殷切,卻付費能力有限。若無其他收入來源,僅靠廣告與 API 服務銷售必然面臨競爭,低溢價平台為求生存提高廣告比例、降低使用者體驗,走向衰敗難以避免。

DappRadar 七年軌跡濃縮了此類項目的商業化痛點:高價值、低付費、固定成本、敘事迭代快。它的關停為後來者留下鮮明啟示:商業模式若無法從一開始就形成閉環,再權威的數據也擋不住「失血而亡」。

聲明:

- 本文轉載自 [Foresight News],著作權歸原作者 [Eric,Foresight News] 所有,如對轉載有疑慮,請聯絡 Gate Learn 團隊,團隊將依相關流程儘速處理。

- 免責聲明:本文所述觀點與意見僅代表作者個人立場,不構成任何投資建議。

- 文章其他語言版本由 Gate Learn 團隊翻譯,未經提及 Gate,不得複製、傳播或抄襲經翻譯的文章。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)