ビットコインが世界的なインターネット障害を乗り越えるために挑んだ、24時間のサバイバルレースの全貌

仮に世界のインターネット基幹網が1日で崩壊したとしたら、どうなるでしょうか。

人為的ミス、壊滅的なソフトウェアバグ、悪意あるコンピュータウイルス、あるいは実際の戦争などにより、世界をつなぐ物理的なインターネットエクスチェンジ拠点が突如機能停止した場合、Bitcoinはどのような状況に直面するのでしょうか。

フランクフルト、ロンドン、バージニア、シンガポール、マルセイユが同時にオフラインとなった場合、Bitcoinは3つの分割ネットワーク(パーティション)に分かれます。

大西洋、地中海、主要な太平洋横断ルートのトラフィックが停止し、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アフリカ、中東、アジア、オセアニアは、接続が回復するまで、それぞれ独自に歴史を進めることになります。

各パーティション内では、到達可能なハッシュレートに応じてブロック生成が継続されます。

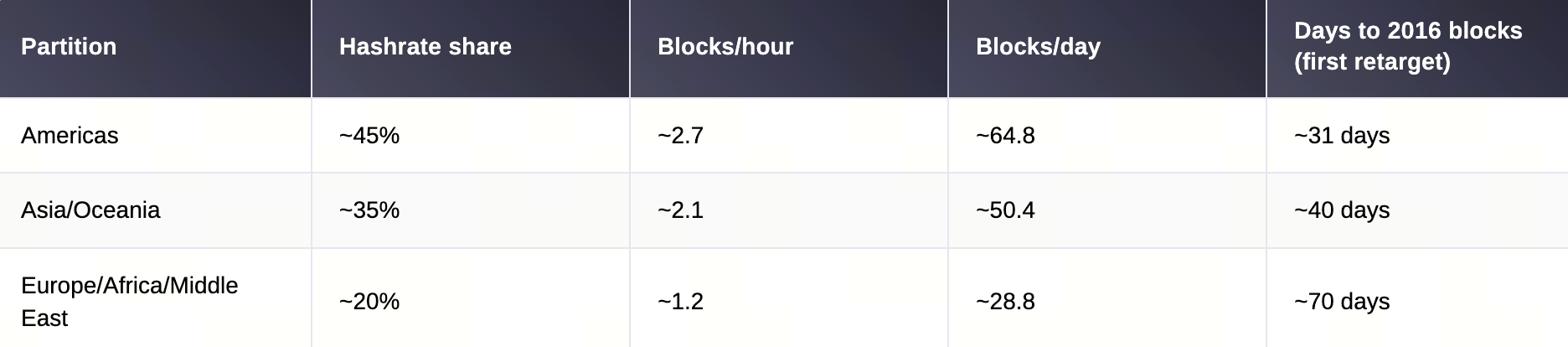

全体で10分のターゲットが維持される中、ハッシュレート45%の地域は1時間あたり約2.7ブロック、35%は約2.1ブロック、20%は約1.2ブロックを生成します。ノードはパーティション間でヘッダーやトランザクションを交換できないため、各地域は他地域の存在を知らないまま、それぞれ正当なチェーンを進めます。

その結果、時間経過とハッシュレートの分布により、自然にフォークの深さが増していきます。

パーティションごとの進行テンポにより、分岐は機械的に拡大します。各地域に大まかなハッシュレート平均を割り当てましょう。モデルではアメリカ大陸45%、アジア・オセアニア35%、ヨーロッパ・アフリカ20%という分布を基準としています。

アメリカ大陸グループは2時間で約6ブロック、アジア・オセアニアは1時間あたり4〜5ブロック、ヨーロッパ・アフリカは1時間あたり2〜3ブロックを追加します。

1時間後には、元帳はすでに10ブロック以上の差が生じます。

半日後、その差は100ブロック前後に拡大します。

1日後には、チェーン間の差は数百ブロック規模となり、通常の再編成範囲を大きく超えるため、サービスは地域ごとの承認を暫定的にしか扱えません。

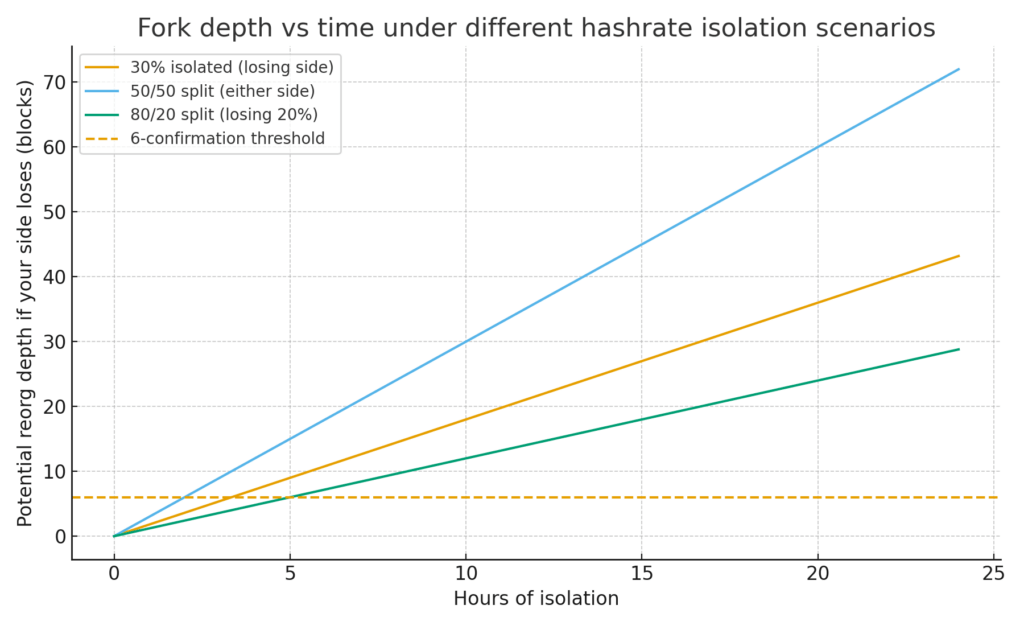

隔離側の再編成可能な深さは、分断が続くほど直線的に増加します。50/50の短期間分割でも、深刻なリスクが生じます。

各パーティションのmempoolは即座に分裂します。ニューヨークで発信されたトランザクションはシンガポールに届かず、送信者のパーティション外の受信者は、経路が回復するまで何も受け取れません。

各パーティション内では、手数料市場がローカル化されます。ユーザーは限られたブロックスペースを地域のハッシュレートで競い合うため、ハッシュレートが最小で需要が高い地域ほど手数料が最も急騰します。

取引所、決済プロセッサ、カストディアルウォレットは、グローバルで承認が最終確定しなくなると、通常は出金やオンチェーン決済を停止します。また、Lightningカウンターパーティは、少数派パーティションで承認されるコミットメントトランザクションの不確実性に直面します。

経路が復旧すると、ノードは自動的に再同期します。

各ノードはチェーンを比較し、累積作業量が最大の正当なチェーンに再編成します。

実務上のコストは、次の3点に分類されます:

- 少数派パーティションのブロックを無効にする再編成の深さ

- 以前に「承認済み」とされていたトランザクションの再配信・再優先化

- 取引所やカストディアンによる再開前の運用チェック

24時間分断が発生した場合、復旧時に少数派パーティションのブロックが数十〜数百孤立し、サービスはmempool再構築、残高再計算、出金再開にさらに数時間を要します。

法定通貨レールやコンプライアンス審査、チャネル管理には人手の確認が必要なため、プロトコル収束より経済の正常化が遅れる場合があります。

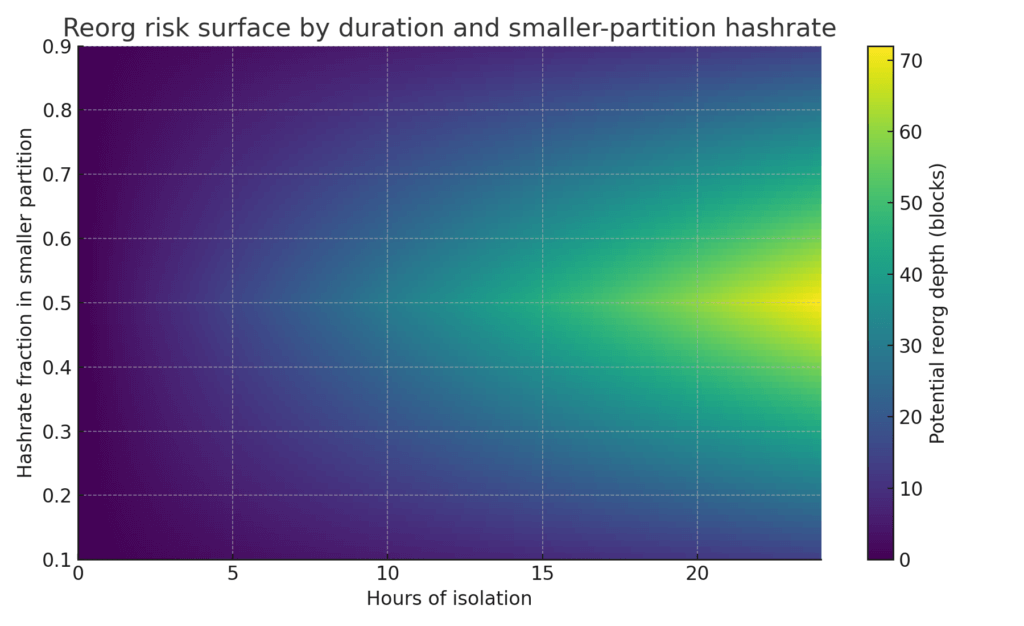

隔離を拠点数ではなく、到達可能なハッシュレートの割合としてモデル化することで、分断の影響がより分かりやすくなります。

ハッシュレートの30%が隔離されれば、少数派側は1時間あたり約1.8ブロック追加します。この場合、同パーティション内での標準的な6承認決済は、約3時間20分後にリスク化します。なぜなら、ネットワークの他70%がより長いチェーンを構築した場合、その6ブロックが孤立する可能性があるためです。

ほぼ50/50の分割では、両パーティションがほぼ同量の作業量を積み上げるため、短期間の分断でも両側に競合する「承認済み」履歴が生まれ、再接続時の帰結は確率的となります。

80/20分割の場合、ほぼ確実に多数派パーティションが勝利し、小規模パーティションのブロックは、1日で約29ブロックがマージ時に孤立、当該地域で多くの承認済みトランザクションが取り消されます。

再編成リスクは、時間と小規模パーティションのハッシュレートの積で決まります。最悪なのは、長期間かつ分割比がほぼ等しい場合です。

耐障害性ツールは現実世界への影響を抑制します。

衛星ダウンリンク、高周波無線リレー、遅延耐性ネットワーキング、メッシュネットワーク、Torブリッジなどの代替伝送路が、損傷した経路を越えてヘッダーや最小限のトランザクションを伝送できます。

これらは帯域が狭くレイテンシが高いものの、断続的とはいえパーティション間で伝搬が起これば、一部のブロックやトランザクションがリークし、フォークの深さが抑制されます。

マイナーのピアリング多様性、複数拠点型取引所インフラ、プールの地理的分散は、少なくとも一部の作業がサイドチャネル経由でグローバルに伝搬する可能性を高め、基幹網復旧時の再編成の深さ・期間を抑制できます。

ネットワーク分断時の市場参加者向け運用指針はシンプルです。

- パーティション間の決済は停止し、すべての承認を暫定扱いとし、手数料見積もりをローカルの急騰に耐えうるよう強化する

- 取引所は出金停止中のProof-of-Reserve認証に切り替え、少数派リスクに対応した承認閾値を拡大し、隔離期間に応じた承認数要件を明示したポリシーを公表する

- ウォレットは地域の最終性に関する明確な警告を表示し、自動チャネル再バランスを無効化、時間依存の決済を復旧時に再送信できるようキューする

- マイナーは多様なアップストリーム接続を維持し、再同期時は標準の最長チェーン選択ルールから逸脱する手動操作を避ける

プロトコルは設計上、ノードが再接続されると累積作業量最大のチェーンに収束するため、存続します。

しかし分断中のユーザー体験は大きく低下します。経済的な最終性はグローバルな伝搬が担保しなければ成立しないからです。

現実的な最悪ケースは、1日規模の基幹網障害による一時的な国際決済機能の崩壊、急激で地域差の大きい手数料ショック、そして地域承認を無効化する深い再編成です。

リンクが回復すれば、ソフトウェアは元帳を決定論的に解決し、サービスは運用チェック後に全機能を回復します。

最終段階は、勝利チェーンで残高・履歴が一致した後、出金やチャネルを再開することです。

これが復旧可能な場合ですが、もし分断が永久に続いたらどうなるでしょうか。

第三次世界大戦下でBitcoinはどうなるか

最初に挙げた基幹拠点が永遠に復旧しないとしたら、どうなるのでしょうか。

そのディストピア的状況下では、従来のBitcoinは存続しません。

恒久的な地理的分割が発生し、それぞれが同じルールを維持しつつ、相互通信しない独立したBitcoinネットワークとして機能します。

各パーティションは独自に採掘を続け、独自のスケジュールで難易度調整を行い、独自の経済圏・注文板・手数料市場を形成します。通信回復や単一チェーン選択の協調がない限り、履歴を再統合する仕組みはありません。

この定常状態の特徴は以下の通りです。

コンセンサスおよび難易度調整

- 各パーティションが次の2016ブロックリターゲットに達するまで、ブロック間隔は到達可能なハッシュレートに応じて変動します。リターゲット後は、それぞれがローカルで10分間隔に収束します。

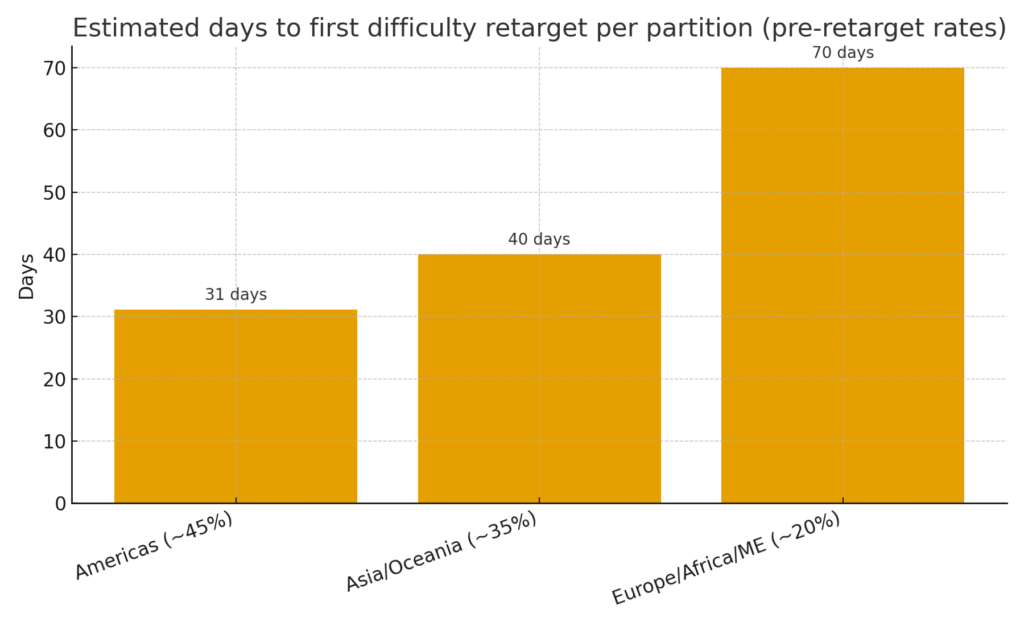

- 推定シェアを用いた場合、最初のリターゲットにかかる時間は下図の通りです。

初回リターゲット後は、各パーティションが約10分ごとのブロック生成を維持し、独立して半減期・調整が進みます。

大洋間リンクがなければ、各地域は最初の難易度リターゲットまでに、それぞれ31日、40日、70日が必要です。

半減期の日付も、各地域が最初のリターゲット前に異なる速度で半減高に到達するため、実時間でずれていきます。

供給と「BTCとは」:手数料・mempool・決済

各パーティションでは1チェーンあたり2,100万枚の上限が維持されます。しかし、グローバルでは各チェーンが独自に報酬を発行し続けるため、全パーティション合計では2,100万枚を超えます。経済的には、同じアドレスやキーを共有しつつ、異なるUTXOセットを持つ互換性のない3つのBTC資産が生まれます。

鍵は全パーティションのコインを同時に管理できます。ユーザーが同じUTXOを2地域で消費すると、両方のローカルチェーンでそれぞれ有効となり、分割前は同一、分割後は異なる履歴を持つ「分割コイン」が恒久的に発生します。

- mempoolは永続的にローカル化され、パーティション間の決済は伝搬しません。他地域への支払いは、どんなに試みても到達しません。

- 手数料市場は地域ごとに収束します。ハッシュレートが小さいパーティションではリターゲット前の長期間、容量不足が顕著となりますが、難易度調整後に平常化します。

- 異なるパーティション間のユーザーを結ぶLightningチャネルはルーティングできず、HTLCはタイムアウトし、ピアはコミットメントを公開し、クローズはローカルパーティション内のみで確定します。パーティション間の流動性は孤立します。

セキュリティ・市場・インフラ

各パーティションのセキュリティ予算はローカルのハッシュレートと手数料に依存します。分割前の20%しかハッシュレートがない地域は、グローバル時より攻撃コストが低くなります。時間とともに、マイナーはコイン価格が高くエネルギーが安いパーティションに移動し、再びセキュリティバランスが変化するでしょう。

パーティション間でヘッダーを伝送する経路がなければ、一つのパーティション内攻撃者が他チェーンの履歴を改ざんすることはできず、攻撃は地域内に閉じます。

- 取引所は地域化し、ティッカーが分岐します。ローカルではすべてBTCと称されても、実質的にはBTC-A、BTC-E、BTC-Xといった価格が並立します。

- 法定通貨オンランプ、カストディ、デリバティブ、決済レールはチェーンごとに特化されます。インデックスプロバイダーやデータベンダーは、会場ごとに1チェーン選択または複数複合指標の公表が必要となります。

- グローバルなデータフィードに依存するブリッジ資産やオラクルは断絶、もしくは地域ごとの分岐が生じます。

プロトコルルールは、パーティションが協調して変更しない限り同一です。一方、特定パーティションのみでアップグレードが採用されれば、他地域では発動せず、ルールセットの乖離が進みます。

プールソフト、エクスプローラー、ウォレットはパーティションごとのインフラで動作します。複数拠点型サービスも、手動ポリシーなしにチェーン間で残高を統合できません。

パーティションは拠点復旧なしに再統合できるのか

通信経路が完全に復旧しなければ、プロトコルによる収束は不可能です。単一元帳への復帰には、例えば一つのパーティションのチェーンを正当とする社会的・運用的協調や、他チェーンの放棄・履歴再生といった手段が必要です。

数週間後には分岐が深くなるため、自動再編成による単一履歴への戻しは現実的ではありません。

運用面でのポイント

恒久的な分断は、分割前の履歴を共有するハードフォークと同じ扱いが必要です。鍵管理を工夫し、分割コイン消費時に安全を確保し、パーティション間で誤ってリプレイしないよう、特定地域のみの出力を使い、チェーンごとに会計・価格付け・リスク管理を分離してください。

マイナー、取引所、カストディアンは、拠点パーティションを選択し、チェーン識別子の公表と、各チェーン固有の入出金ポリシーの明文化が求められます。

もし基幹拠点が永久に復旧せず、代替経路もなければ、Bitcoinは消滅せず、複数の独立したBitcoinとして分岐したまま統合されません。

免責事項:

- 本記事は[CryptoSlate]より転載しています。著作権は原著者[Liam ‘Akiba’ Wright]に帰属します。転載にご異議がある場合は、Gate Learnチームまでご連絡いただければ、速やかに対応いたします。

- 免責事項:本記事に記載された見解・意見は著者個人のものであり、投資助言を意図したものではありません。

- 本記事の他言語への翻訳はGate Learnチームが行っています。

関連記事

トップ10のビットコインマイニング会社

BTC保有者の分布

資産発行からBTCのスケーラビリティまで:進化と課題

スポットビットコインETF:起業家のための暗号投資へのゲートウェイ